ラーメンハゲとボードリヤール

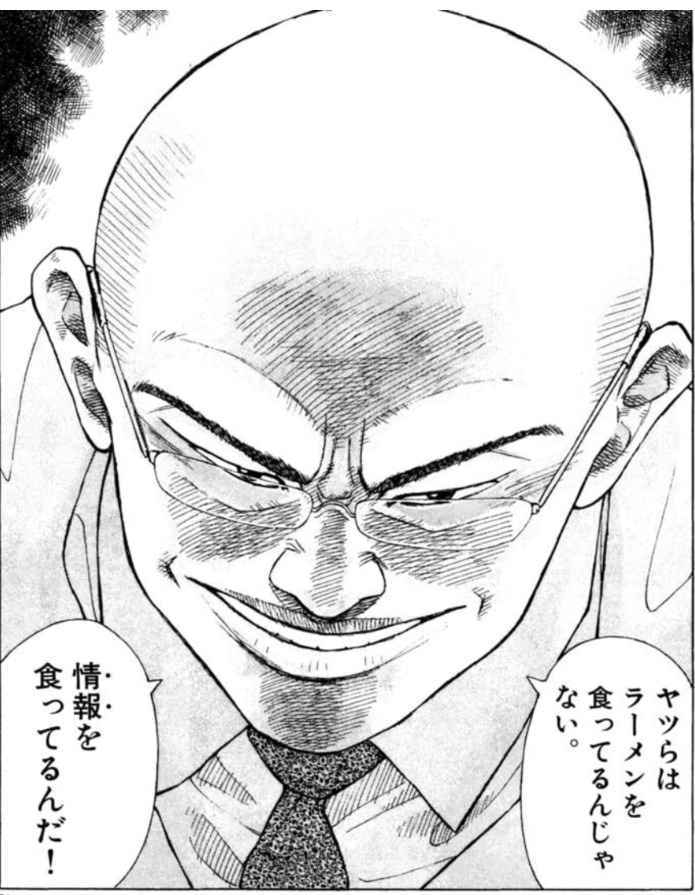

ラーメンハゲを知っているだろうか? ある種ネットミーム化して広まっているが、このセリフは元々ラーメン発見伝という漫画の芹沢達也の発言だ。

やつらはラーメンを食ってるんじゃない。情報を食ってるんだ!

ラーメン発見伝 1巻 p190

このセリフは非常に示唆に富んでいる。別にラーメンだけではなく、色んなことに適応できる名言ではあるのだが、このセリフを研究していた人物がいることをご存知だろうか。

それはポストモダン哲学の論客、ジャン・ボードリヤールだ。ボードリヤールは、このラーメンハゲのセリフを天啓を受け、それを元に消費社会や哲学を論じたのだ!

これは冗談ではあるけれど、このラーメンハゲのセリフはボードリヤールの思想を説明するのに非常に分かりやすい例である。

私たちは、物自体ではなく情報を通してしか物を見ていない、そしてその情報が架空の現実を作り出す。それを痛烈に指摘したのがボードリヤールだ。

以前、ボードリヤールとラーメンハゲをつなげたポストが軽くバズった。140字では説明しきれないので、今回の記事で丁寧に解説しようと思ったわけだ。

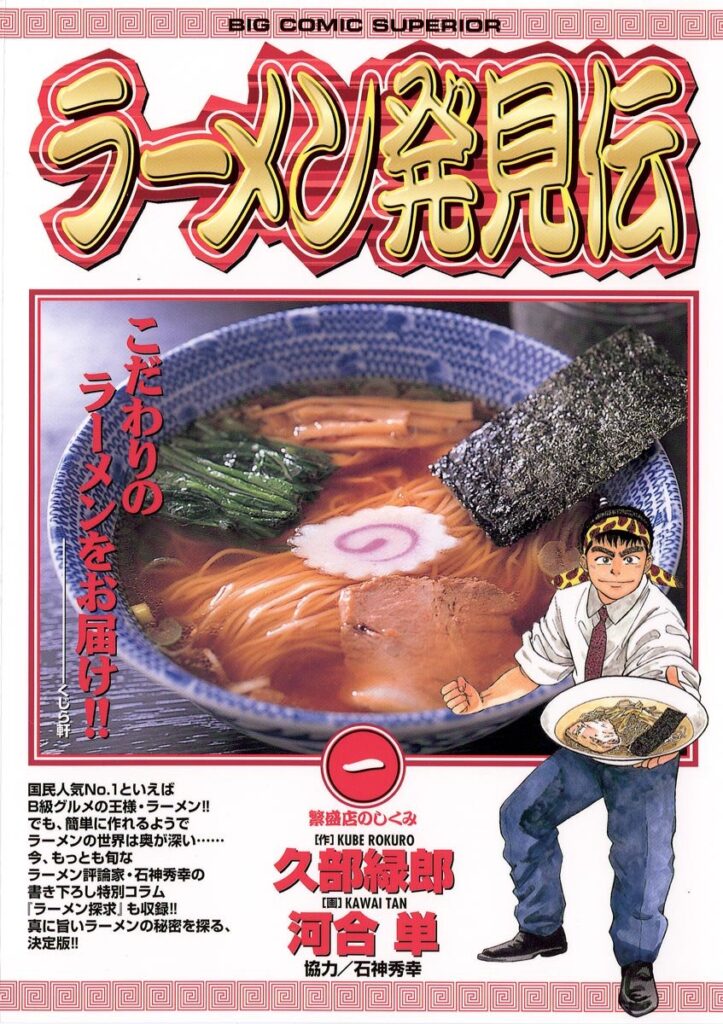

ラーメン発見伝

まず、ボードリヤールの前にラーメン発見伝のあらすじと、芹沢は一体どんな人物なのか説明しよう。

ラーメン発見伝の主人公は藤本浩平という会社員だ。彼はラーメンの味に厳しく、彼自身も会社に隠れて夜に屋台を出してラーメンを作っているのだ。彼はいつか脱サラしてラーメン店を持ちたいと思っている。

基本ストーリーとして、藤本が色んなお店のラーメンを食べてその違和感に気が付き、一悶着ありながらもより良いラーメンに成長するといったストーリーが多い。

この物語では、藤本の舌がある種ラーメンを図る指標となっている。

そしてラーメンハゲ、芹沢が出て来るのは第七杯、繁盛店のしくみ(前編)と第八杯、繁盛店のしくみ(前編)だ。

彼が街を歩いてると、らあめん清流房というラーメン屋に行列ができているのが見える。そのお店はテレビで取り上げられたりする話題の超人気店で、鮎の煮干しで出汁をとったラーメンが名物となっている。このお店が、芹沢のお店だった。

芹沢はテレビの取材に対して、「うちが特別に作ってもらっているオリジナルの煮干しですから」、「でも私の理想とするラーメンを作るにはイワシやアジなどの普通の煮干しじゃダメなんです」と言葉巧みに説明したり、店内の看板にも情報量たっぷりに鮎の煮干しのラーメンを説明している。テレビのインタビューを受けたラーメンオタクは「高知の水産加工会社に特注して作ってもらっているだけのことはあります」など、受け売りの情報をペラペラと話す。

芹沢の店では、濃口ラーメンと淡口ラーメンを出している。藤本が注文したのは濃口ラーメンで、食べるなりニンニクや牛脂で鮎の風味が吹き飛んでいて、全く活かされてないと指摘する。その発言がきっかけでお店にいたラーメンオタクと口論になり、バックヤードに藤本が呼び出された。

芹沢は藤本がお客だと思っている時には穏やかに話すが、同業者だとわかると態度が変わる。芹沢は主人公に対して語る、ラーメンは味ばかりを追求していても意味がない、客のこと商売も考えなくちゃこの世界は生き抜けないと。濃口ラーメンは、鮎の煮干しの味も分からないバカに売るためのジャンクなラーメンだったと。

そして芹沢は主人公にあのセリフを言うのだ。

やつらはラーメンを食ってるんじゃない、情報を食っているんだ

ボードリヤール

やや、ラーメン発見伝あらすじ解説が長くなってしまったが、ラーメン発見伝の7話、8話はまさにボードリヤール的世界観マシマシだ。ひとまずボードリヤールの解説もしておこう

彼の著作、「消費社会の神話と構造」でラーメンハゲのセリフのようなことを言っている。

メッセージの内容、つまり記号が意味するものは、まったくといっていいくらいどうでもよいものだ。(中略)記号を記号として、しかしながら現実に保証されたものとして消費することを我々に命じるのである。

ボードリヤール「消費社会の神話と構造」 p31-32

少し彼の言い回しは難しいので解説しよう。メッセージの内容、記号が意味するものというのはラーメンの味だ。けれども、今の時代私たちはラーメンを味ではなく情報(記号)そのもので味わい、しかもその情報によって美味しい、不味いが決定する。

簡単に言えば、私たちがラーメンの味を決める時、ラーメンの味自体ではなく情報によって決められてしまう。

鮎の煮干しを使っているんだとか高級食材を使っていると言われてから食べると、そのものが美味しく感じるだろう、もし普通の食材で作られていたとしても。よくテレビで30万円のワインと、2000円のワインを飲み比べて当てる番組があったりするが、あまりワインを飲んでない人だと逆だと思ってしまう人もいるだろう。

ボードリヤールは、さらに過激なことを言う。私たちの世界は記号によって別の現実、ハイパーリアルが作られていると。つまり私たちの認識している現実は物そのものに関係なく、情報によって決定していると彼は言いたいのだ。

ボードリヤールの考えを簡単にまとめるなら、現実そのものは関係ない、それに与えられた情報によって我々は現実を認識している、ということになる。

さらに彼の思想のキーワードとしてシミュラークルとシミュレーションという概念がある。

シミュラークルというのは、あるものが複製、コピーを繰り返していった結果元のものとは全く違うものになってしまう現象を指す。噂話をしたところ、自分にもう一度回ってきた頃には違う話になっていたりすることがあるだろう。それだ。

シミュレーションは、コンピュータシミュレーションを想像してみればわかりやすいが、オリジナルは存在しないのに現実に存在しているものである。

ボードリヤールの思想は、コピーされたものは元のものと同じなのか、そもそも現実ってなんだと揺らがしてくるものが多い。

ラーメンハゲ×ボードリヤール

基本的に、押さえておくべき前提知識は押さえ終わった。ここまで読んでくれた人なら、芹沢の発言とボードリヤールの思想には近いものがあるとわかってくれたかもしれない。

ラーメン発見伝は、良い物を作ったとしても消費者に正しく評価されないことがあるという葛藤を描いている。芹沢も最初は淡口ラーメンだけを出して売れず、良いものを作っているのになぜと悩んでいたが、情報戦略とジャンキーな濃口ラーメンによって有名店に成り上がった。あくまで濃口ラーメンは味の分からない素人に、味のわかる人は淡口ラーメンを頼んで欲しいと考えていた。

消費者が本質を見抜けないことの例として、芹沢が出しているのはダヴィンチのモナリザだ。

考えてみろ、ダ・ビンチの新作と贋作の見分けがつく人間がどれほどいる? どの世界でもいいものを見分けられる人間はホンの一握りだ

ラーメン発見伝 1巻 p187

ここで、芸術作品の例を出しているのが非常に興味深い。

芸術作品でも、コピー技術が発展してもはやオリジナルとコピーに違いはないんじゃないかという立場をとるシュミレーショニズムという芸術活動が1980年代生まれる。ボードリヤールの文脈にかなり近い。

そこで有名なのがマイク・ビドロという画家だ。彼は「ピカソではない」というタイトルでピカソをそのままコピーして自分の作品として発表した。芸術作品でオリジナルとは何かという問題は、マルセル・デュシャンが便器にサインをして発表した「泉」のように現代アートで大きなテーマになっている。

今回はそこにはあまり立ち入らないが、椹木野衣「シュミレーショニズム」でパロディー、コピー作品を分析しているので興味を持った人はそちらを読んでほしい。

話を戻そう。ラーメン発見伝では、もはや情報、記号自体が重要だと考える芹沢と、味自体、つまりその物自体が重要だと考える藤本の対立が描かれる。

芹沢の方がやや現代的に思える。けれど彼の、情報自体が大切だと考える価値観は、もはや現実、真実なんてどうでもいいポスト・トゥルース的な世界になってしまう。つまり行き着く先は陰謀論だ。

けれど主人公の味、物自体を追求するのもやや危険である。それは、物自体をきちんと見れているという誤解によって成り立っているからである。私たちが見ているのはあくまで、物自体の表象、イメージである。どんなに行っても、イメージから人間は逃れられない。本物の~があるという発想は、私の考えは完璧だ! 他の奴らは間違っている! という発想になりかねない。別にラーメンなら真の〇〇を追求しても良いけれど、真の政治、真の正義などを追求し始めると、きな臭くなるだろう。

基本的に、「…情報を食っているんだ!」には、藤本はその場で言い返すことはできなかった。藤本自身、情報戦略がうまくないと売れないのはわかっているし、芹沢が売れているのはそれが上手くいった結果だと理解している。

藤本の出した解決策は、芹沢に対して濃口ラーメンの改善策を提案することだった。濃口ラーメンに入っていた牛脂をネギ油に変えることで、鮎の煮干しの風味を活かしたまま、濃厚な味わいを残すことが出来る。

藤本は芹沢に言う。

オレは戦略的メニューがあってもいいと思うし、ラーメン屋の自己宣伝もマスコミ露出も否定しない。情報を食わせてしまう面が出るのも仕方ないと思います。ーでも芹沢サンみたいにウソは食わせたくないってことです

ラーメン発見伝 1巻 p211-p212

藤本は、情報を付け加えることは悪くないが、それで嘘になってしまうのは良くないと主張する。消費者は、ラーメンの味を本質的には分からないかもしれない、けれど作り手は良いものを作ることを諦めてはいけない、そんなメッセージが読み取れる。

ボードリヤールの思想は、先ほど説明したハイパーリアルやシュミラークルのように現実の不安定さを示すことが多い。

藤本の指摘は陰謀論が蔓延り、事実が軽視される現代社会において非常に重要なことのように思える。

ちなみに芹沢は、芹沢はネギ油を使う案を採用し、ちゃっかり自身のラーメンの改良メニューを出していた。商魂逞しい。

一応補足しておくが、別に芹沢も不味いラーメンをお客に提供して、バカめコイツら、と言っているわけではなく、彼も美味しいラーメンを探求している。ハゲで、やや人相が悪く、言葉も荒いので悪役に見えるが、ただの商売が上手いラーメン店の店主というだけだ。

ラーメン発見伝は、結局私たちの多くは情報でしか物を見ていないかもしれないが、せめて良い物を届けよう。良いものを作ることだけは止めちゃいけない。

そんなメッセージが込められているのかもしれない。

そしてボードリヤールの「消費社会の神話と構造」では、さらに発展した話を多くしている。是非ともボードリヤールの著作も手に取ってほしい。

参考文献

ラーメン発見伝(1) (ビッグコミックス) 河合単 久部緑郎

消費社会の神話と構造 新装版 著:ジャン・ボードリヤール 訳:今村 仁司

投稿者プロフィール

- zinbun運営者 早稲田大学文化構想学部

X(旧twitter)

最新の投稿

記事2025年2月28日Webメディア zinbun宣言

記事2025年2月28日Webメディア zinbun宣言